<띠보의 새벽 여명. 저 멀리 배 한 척이 보입니다>

띠보에서의 아침이 밝았습니다. 혹 시끄러울까봐 일부러 별채에 방을 잡았는데도 새벽부터 웬 수업을 하는지 창가에 울리는 낭랑한 복창 소리에 잠이 깼습니다. 하긴 버마에서의, 특히 전기 사정이 좋지 않은 띠보에서의 밤은 워낙 기니 더 눕는다고 해서 잠이 올리도 만무합니다. 일찍 눈이 떠진 김에 우리도 해가 뜨면 하루를 시작하고 해가 지면 하루를 마감하는 버마인의 라이프 스타일대로 아침 장보러 나가기로 합니다.

뺨에 와 닿는 공기가 아직 촉촉하고 쌀쌀한 만큼, 하루가 시작되기엔 좀 이른 것이 아닐까, 하고 생각했는데 역시 착각이었습니다. 벌써 부지런한 버마의 하루가 시작되고 있었습니다. 하긴 우리도 수업 소리에 잠이 깨지 않았습니까? 아침마다 열리는 시장 입구에는 어디에서들 왔는지 자전거며 오토바이가 벌써 빼곡하니 들어서있습니다. 우리도 그 속으로 얼른 들어갑니다.

다시 장을 나올 땐 제 손에도 과일이 들려있습니다. 여행을 나오기 전, 우리 이번에는 과일 많이 먹자, 결심을 하고 나오긴 했지만, ^^ 진짜 잘 챙겨 먹습니다. 점차 여행이 생활화 되어가는 느낌입니다. 어쩌면 한국에서보다 더 살림을 하고 있는 것 같기도 합니다.

어디선가 들려오는 맑은 쇳소리에 정신이 퍼뜩 듭니다. 소리가 나는 쪽으로 고개를 돌려보니 아, 스님들의 아침 탁발이 시작되었습니다. 스님들이라고는 하지만 아직 어린아이들이 대부분입니다. 맨 앞에 서신 분이 종이라기 보다는 종 모양의 납작한 쇳판에 가까운 징 같은 것을 들고 일정한 간격으로 그 판을 치면서 아침 탁발의 시작을 알립니다. 그 뒤로 일렬로 늘어선 자줏빛 가사의 스님들이 각자의 바리를 들고 줄줄이 따라섭니다. 바리는 쇠로 되어 있지 않고 일종의 흙으로 빚은 옹기 같은데, 간혹 길을 가다 안타깝게도 옹기가 박살이 난 것을 볼 수 있는 것으로 미루어 보아 손에서 잘 미끄러지기도 하는 모양입니다.

마을 주민들은 이미 나와 스님들께 공양을 시작합니다. 김이 모락모락 나는 따뜻한 밥을 막 지어 올리는 분이 있는가 하면, 카레와 같은 반찬을 퍼서 담아주시기도 합니다. 누군가 스님들이 이렇게 아침에 한 번 탁발한 것으로, 하루 세끼의 모든 식사를 해결한다고 했는데 아직 그 진위는 가려보지 않았지만, 만약 사실이라면, 저 같은 사람에게는 진짜 ‘수도 생활’이 될 듯 싶습니다.

스님들의 저 탁발 줄에도 일정한 순서가 있다면, 그건 나이순일런지도 모릅니다. 이상하게 뒤로 갈수록 스님들의 키도 작아지고 얼굴도 앳되어 갑니다. 맨 꼴찌에서 따라가는 스님은 바리조차 버거워 보일 만큼, 저라도 번쩍 안아 들어올릴 만큼, 어린 분이십니다. 그래서 가까이에서 지켜보는 탁발 행렬이 마치 멀리서 바라보는 것처럼 원근감 있게 느껴지기도 합니다.

스님들의 모습을 보고 있자니 저희도 배가 고파옵니다. 얼른 숙소로 돌아가 아침 식사를 합니다. 오늘은 숙소에서 진행하는 일명 ‘보트 트립(boat trip)’이 있는 날입니다. 내용도 묻지 않고 따라 나섭니다. 기차 안에서 옆 자리에 앉았던 오스트리아에서 온 커플, 영국인들로 생각되는 할머니 동성 커플, 프랑스에서 온 커플, 그리고 우리 부부까지 총 8명의 승객이 한 배에 올랐습니다.

문명의 거센 바람에 파괴되지 않고 아직 잘 보전되어온 샨족의 마을로 찾아가기 위해 배를 한참 타고 상류로 거슬러 올라가긴 했지만, 제목과는 다르게 의외로 프로그램은 트레킹처럼 진행이 됩니다. 내심 트레킹을 바랬던 오빠는 너무 행복해 합니다. 목적지인 사원까지 가벼운 트레킹을 하면서, 가이드를 맡았던 분이 주변의 식물이며 소수 민족 생활에 대해 이런저런 설명을 해주어서 더욱 재미가 있습니다. 게다가 할머니 한 분이 궁금한 것도 많으시고 다른 말씀도 많으셔서(세계 어딜가나 할머니들은 말씀이 많으신 모양입니다 ^^) 오히려 이것저것 공부를 하게 되었습니다. 한참 설명을 듣던 오빠가 제 귀에 속삭입니다.

<저 펑퍼짐한 아줌마는 누구일까요? ^^;>

“비행기 하루 연기하고 띠보에 하루 더 머물다 갈까? 내일 숙소에서 진행하는 트레킹도 해보고 싶다.”

버마 입국시 멀미 때문에 띠보에서의 일정이 하루 줄어든 것에 대해 그간 어찌할까 확신이 없었는데 오늘, 이 프로그램을 접하고서야 마음을 정한 모양입니다.

“그래? 한 번 생각해 보자”

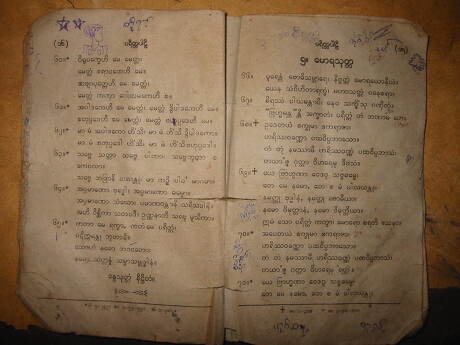

<여기나 거기나 아이들은 공부가 싫은 모양입니다. 교과서 여기저기에 낙서를 해놓았네요>

<트레킹 중 만난 꽃. 대체 이름이 뭐냐고요>

<만달레이와 라시오를 잇는 철로. 제가 라시오쪽을 바라보고 있습니다>

점심은 샨족 스타일의 국수입니다. 우리는 프랑스인 커플과 합석하게 되었습니다. 그들은 2년간 뉴칼레도니아에서 일을 하고 – 그 이름만으로도 가슴 설레는, 꼭 한 번 가보고 싶은 나라 중 하나입니다. 다만, 물가가 엄청나다는 소문을 듣고 그 관심을 일부 접은 바 있습니다만 ^^; – 본국으로 돌아가는 길에 그냥 귀국하기가 싫어 수 개월간 아시아를 여행할 것이라 했습니다. 뉴칼레도니아에서도 본 섬이 아닌 아주 작은 산호섬에서 근무를 했던지라 바닷속에서 환상적인 시간을 많이 보낸 듯 했습니다. 비록 물가는 프랑스의 2배일지라도, 그곳에서 보낸 고요하고 평화로운 시간을 잊지 못하는 듯, 그 때의 이야기를 하는 그들의 눈빛이 행복으로 빛남을 느낄 수 있었습니다. 버마 여행이 끝나면 인도로 간다고 하면서 만달레이의 소란함이 뉴칼레도니아의 그것과 너무 달라 적응이 안 되어 얼른 띠보로 도망 왔다고도 했습니다.

“그래? 어쩌나… 인도도 만만치 않을텐데… 사람들이 너희를 가만두지 않을 거야.”

“만나는 사람들마다 인도가 그럴 거라고 해서 라자스탄 지방과 레, 라닥 등지를 여행하려고 해. 그 곳은 조용하다고 하더라고.”

내친 김에 우리가 계획하고 있는 <프랑스발-스페인의 Santiago de Compostela행 순례길>에 대해 묻습니다. 살면서 이렇게 프랑스인들을 만나 이야기를 나누기가 쉬운 건 아니니까요. 오오, 행복해라. 마침 필요한 정보를 우리에게 알려줍니다. 흐흐흐. 현지인으로부터 이렇게 쉽게 정보를 확인하게 되어 너무 좋습니다. 이제 프랑스행 비행기표만 마련하면 되겠군요. 언제 가느냐고요? 음… 그게… 여보~

문득 여자의 얼굴을 보니 김원장의 얼굴과 닮은 점이 있습니다. 바로 빈대 물린 자국이었지요(보통 빈대가 얼굴을 무는 경우는 드문데, 이상하게 이번엔 김원장이 얼굴까지 잔뜩 물렸습니다. 그런데 이 여인도 얼굴까지 만만치 않더군요).

“어라, 너 얼굴 물렸네? 어디서 물렸어?”

“여기 띠보 숙소에서. 이게 뭔지 알아?”

“응. 빈대. 밤이 되면 침대에서 기어 나와 물고 다시 침대로 돌아가지.”

“그래? 난 거미라고 생각했어.”

오늘 아침 일어났을 때, 더 물린 것 같지 않아 – 사실 더 셀 수도 없을 만큼 이미 많이 물렸던 지라 – 이 숙소에는 없나보다, 안심하고 있었는데 이런, 아니었습니다. 이 곳에도 빈대가 있었습니다. 흑흑흑.

보트 트립이 끝나고 오후에는 오토바이를 한 대 빌렸습니다. 김원장 뒤에 실리기도 오래간만입니다. 가만 있자, 네팔에서, 인도에서, 크로아티아에서, 그리고 또 어디에서 짐짝이 되었더라? 어쨌든 근 3년 만에 김원장 등판에 기대는 것 같습니다. 우리는 중국 국경 마을인 라시오를 향해 뻗은 길로 신나게 달립니다.

얼마를 달렸을까? 봄부터 가을까지 철마다 우리나라 국도변에서 보는 것과 같이 제철 과일 행상이 나타났습니다. 가판에 파인애플과 귤을 잔뜩 쌓아놓고 팔고 있습니다. 스토~~~옵.

우리는 버마어를 못하고, 그녀는 영어를 못하지만 손짓 발짓으로 파인애플 한 통에 300짯이라는 걸 알게 됩니다. 우리는 싱싱한 파인애플을, 과즙을 질질 흘려가며 그 자리에서 한 통을 게 눈 감추듯 먹어 치웁니다. 아줌마, 한 통 더요~ 야, 진짜 답니다. 진짜 맛있습니다.

통통 불러온 배를 치며 600짯을 주섬주섬 세어 내는데 아주머니가 손짓으로 이런 이야기를 하는 것 같습니다.

‘한 통에 300짯이고 두 개를 잡쉈으니 600짯인데, 그냥 500짯만 내세요’

그러면서 수줍은 미소와 함께 진짜 100짯을 도로 돌려주십니다. 어, 괜찮은데… 이렇게 안 하셔도 되는데…

더 아는 말이 없으니 감사합니다, 감사합니다 몇 번 똑 같은 인사만 드리고 다시 오토바이에 올라탑니다. 그런 우리를 바라보던 아주머니가 얼른 귤을 두 개 더 집어 들고 우리에게로 다가오셔서 손에 한 개씩 꼬옥 쥐어주십니다. 마음 한 구석이 뭉클해집니다. 몇십년 전, 우리나라도 꼬옥 이랬을텐데, 이렇게 아무것도 바라는 것 없이 남에게 베풀 줄 아는 사람들이 살고 있었을텐데… 이제는 뭐가 공짜라고 해도 그 뒤에 숨은 뜻이 뭔가부터 헤아리는 제가 되었습니다. 누군가 친절함을 베풀어도 일단 의심스러운 눈초리부터 날리는 제가 되었습니다.

오빠도 나도 마음이 한결 따뜻해져서 한적한 길을 되돌아 달립니다. 저 멀리 띠보가 다시 보입니다.

'2005(버마·동아프리카) > 미얀마' 카테고리의 다른 글

| [버마/띠보~만달레이~밍군] 050219 內 (0) | 2005.03.17 |

|---|---|

| [버마/띠보] 050218 外 (0) | 2005.03.14 |

| [버마/삔우린~띠보] 050217 外 (0) | 2005.03.09 |

| [버마/삔우린~띠보] 050217 內 (0) | 2005.03.08 |

| [버마/만달레이~삔우린] 050216 外 (0) | 2005.03.08 |